Gesundheit + Klimawandel

Unsere Gesundheit ist eng mit unserem Lebensraum verknüpft. Dieser Lebensraum wird durch den Klimawandel verändert. Die Jahresmitteltemperatur hat sich in Baden-Württemberg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 bis heute um 1,6°C erhöht, vor allem in den letzten 30 bis 40 Jahren. Aktuelle Klimamodelle gehen davon aus, dass die Durchschnittstemperatur in Baden-Württemberg noch weiter steigen wird. Dies bedeutet insbesondere eine Zunahme an (städtischer) Hitze, (ländlicher) Trockenheit und Extremwetterereignissen wie Starkregen und Hochwasser.

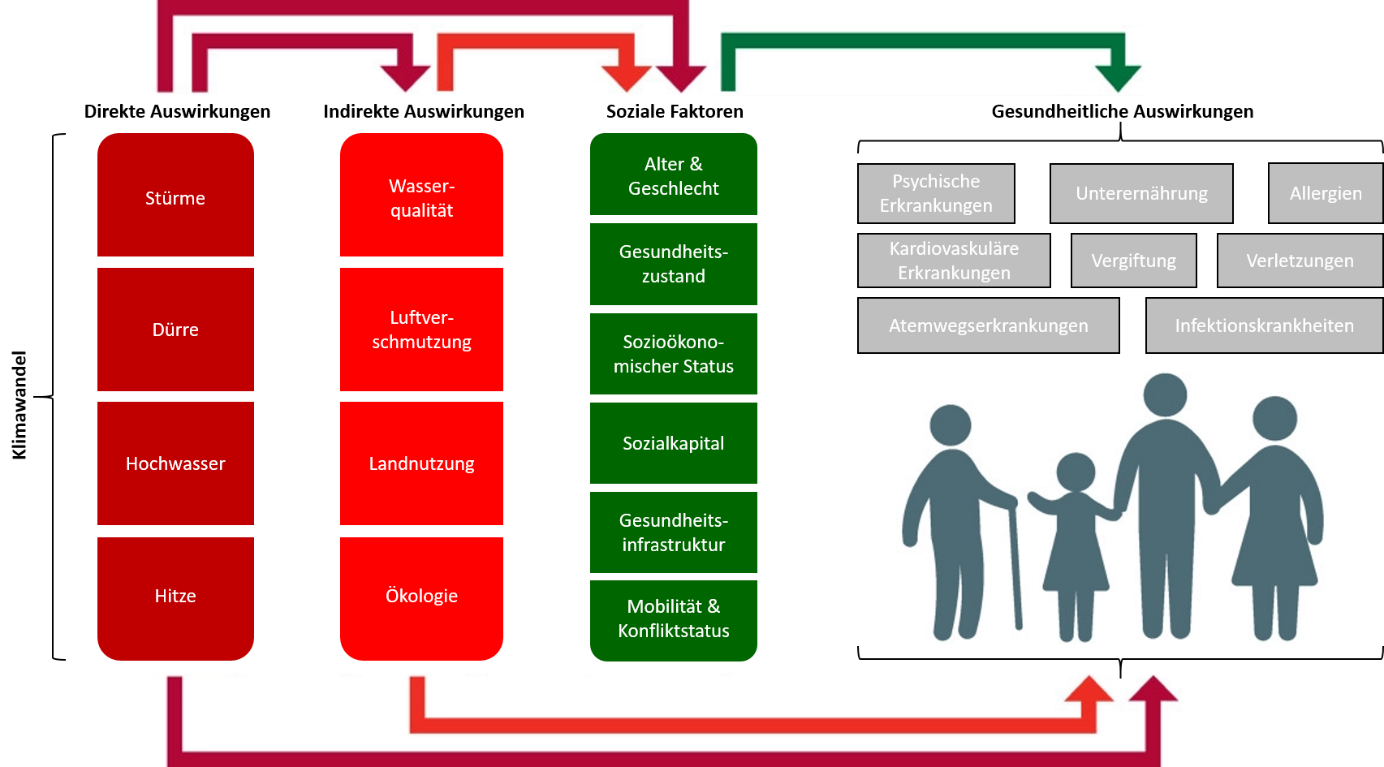

Hitze und Extremwetterereignisse können die menschliche Gesundheit direkt beeinträchtigen und zu Krankheiten, Unfällen oder schlimmstenfalls zum Tod führen. Indirekte Gesundheitsauswirkungen entstehen durch den Wandel von Lebensräumen und Arten. Steigende Durchschnittstemperaturen begünstigen das Vorkommen und die Ausbreitung von Krankheitserregern und deren Überträgern. Ebenso ist mit einer längeren und intensiveren Pollensaison zu rechnen sowie mit der Verbreitung neuer allergener Pflanzen.

Die persönliche Betroffenheit vom Klimawandel und seinen Folgen hängt dabei stark von sozialen Faktoren ab. Vor allem bezüglich der direkten Auswirkungen wie Hitze sind Alter, Gesundheitszustand und Merkmale der sozialen Lage - beispielsweise Beruf oder Wohnsituation - bedeutsam. Das soziale Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft wird somit durch den Klimawandel weiter verstärkt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen